近年、歯科医院も含めて医療業界では「電子カルテ」の導入が進んでいます。

ただ、導入・運用コストや操作性に対する懸念から、実際に導入すべきか迷われている先生も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、電子カルテの概要を踏まえつつ、メリットや導入方法、歯科医院向け電子カルテシステムのおすすめ製品を紹介します。

電子カルテとは?

電子カルテとは、今まで「紙」に記入していた患者さまの個人情報や既往歴、診療内容などを「電子データ」として入力・保存・管理する仕組みのことです。

平成11年、当時の厚生省からカルテ等の電子保存を認める通知が行われて以降、医療分野や病院規模を問わず幅広く利用されています。

電子カルテはデータベース上に保存されますが、ベンダーによってはパソコンだけではなく、タブレットからも操作することが可能です。

また、会計ソフトや予約システムなどと連携できるタイプも多いので、さまざまな用途で活用しやすくなっています。

電子カルテの要件

患者さまの情報を単にパソコンやタブレットに入力するだけだと、電子カルテとして認められない可能性があります。

厚生労働省が策定した「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」によると、電子カルテの要件は下記に挙げている「電子保存の三原則」を満たすことです。

・真正性

⇒ 電子カルテの改ざんや消去を防ぐ対策が講じられており、記録の作成に係る責任の所在が明らかになっていること

・見読性

⇒ 診察や監査を行うとき、誰でもすぐ電子カルテを見て読める(印刷もできる)状態にしておくこと

・保存性

⇒ 法律などで定められた期間中、電子データを復元・保存できる対策が講じられていること(真正性・見読性の維持)

これらの要件を満たしていない場合、罰則を科せられる可能性もあります。

歯科医院における電子カルテの現状・普及率

令和2年の「医療施設調査」によると、カルテをすでに電子化している歯科医院は全体の約49%であり、過半数をわずかに下回る結果(※)となっています。

ただ、今後電子化入する予定がある歯科医院と合わせた場合、全体の約59%まで上昇するため、電子カルテの普及自体は進んでいると言えるでしょう。

一方、「電子化する予定なし」という歯科医院もまだまだ多く見受けられますが、これは導入・運用コストや操作性に懸念を示していると考えられます。

真正性・見読性・保存性という要件を満たす必要があるため、電子カルテへの移行にあたってはメーカーの提供する電子カルテシステムを導入する必要があります。

しかし、レセコン同様にイニシャルコストおよびランニングコストがかかります。

また、紙のカルテに慣れた歯科医院では、「わざわざ電子カルテに切り替える必要性を感じない」「パソコンの操作が苦手」「セキュリティ面が心配」という声も少なくないようです。

※引用元 医療施設調査 令和2年医療施設(静態・動態)調査 確定数 都道府県編

歯科医院で電子カルテを導入するメリット

電子カルテを導入すれば、下記のようなメリットを得ることができます。

診療の効率化

電子カルテの操作は比較的簡単なので、ある程度システムに慣れてしまえば、手書きよりスムーズに情報を入力したり、診断書を作成したりすることができます。

また、電子データとしてデータベース上に保存できるため、閲覧や検索なども簡単かつスピーディーに実行可能です。

患者さまに関する情報共有もしやすくなるので、診療の効率化を図りつつ、スタッフの負担も軽減できます。

さらに、対応スピードが上がることで、患者さまの待ち時間も減らせるでしょう。

ミスの軽減

電子カルテは手書きの必要がないので、字のクセが強すぎて判読不能に陥いるリスクも軽減できます。

何らかの人為的ミスを起こした場合、患者さまの不利益につながる可能性もあるため、それを予防できることは大きなメリットです。

また、製品によっては入力補助機能やミスチェック機能、重複チェック機能などを搭載しているタイプもあります。

これらの機能を活用すれば、業務の精度がさらに上がるでしょう。

ペーパーレス化による管理の省力化

歯科医師法では、カルテの保存義務期間が5年間と定められています。

膨大な数の紙カルテは物理的にかさばるので、保管するだけでも手間がかかりやすく、専用のスペースも確保しなければなりません。

一方、電子カルテならペーパーレス化できるため、これらの問題をまとめて解決可能です。

紙媒体で管理しない分、紛失するといったリスクも軽減できます。

また、用紙代やインク代が減るため、経費削減を実現できることもメリットです。

歯科医院で電子カルテを導入する方法

電子カルテに移行する場合、3つの要件(真正性・見読性・保存性)をすべて満たしている電子カルテシステムを導入する必要があります。

最近の歯科医院向け電子カルテシステムは、レセプト作成と電子カルテ機能が一体化している、もしくは同一製品として組み合わせて使えるケースが多く見受けられます。

新たに電子カルテシステムだけ導入したい場合、既存のレセコンと連携できるか事前確認が必要です。

もし連携できない場合、電子カルテシステムとレセコンのデータをそれぞれ別々で管理しなければなりません。

そのため、業務の手間だけではなく、ミスが発生するリスクも増えてしまうのです。

電子カルテシステムの導入費用

電子カルテシステムは大きく分けると、下記の2種類です。

導入費用は製品によって変動しますが、相場は種類ごとにある程度決まっています。

- パッケージ型/オンプレミス型(端末にソフトウェアをインストールして利用)

- クラウド型(インターネットを経由してソフトウェアを利用)

パッケージ型/オンプレミス型は従来から利用されているタイプであり、導入費用は200~300万円程度です。

ただし、保守・更新費用や端末代金などが別途かかってくるケースもあります。

一方、クラウド型は最近増えているタイプですが、インターネットに接続できる端末があれば、月額1~4万円程度で利用可能です。

こちらも初期費用が別途かかるケースがあります。

数年単位でのトータルコストパフォーマンスも踏まえつつ、自院に合ったタイプを選びましょう。

電子カルテ導入に活用できる補助金

歯科医院に電子カルテを導入する場合、一定の条件を満たせば「IT導入補助金」の対象となります。

従来はA類型・B類型(通常枠)のみでしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、令和2年から新たにC類型・D類型(低感染リスク型ビジネス枠)が設けられました。

受給できる金額や補助率はそれぞれ異なりますが、最大450万円もの補助金を活用できるため、導入前にぜひ確認しておきましょう。

また、電子カルテの普及を目指した「電子カルテ標準化に関する補助金」が現在、厚生労働省において検討されています。

詳細はこれから決まるとのことなので、こちらも要チェックです。

なお、補助金制度は必ず活用できるとは限らないため、受給できなかったケースも想定してプランを立てましょう。

歯科用電子カルテシステム10選

歯科医院向けの電子カルテシステムでも、特におすすめしたい製品を紹介します。

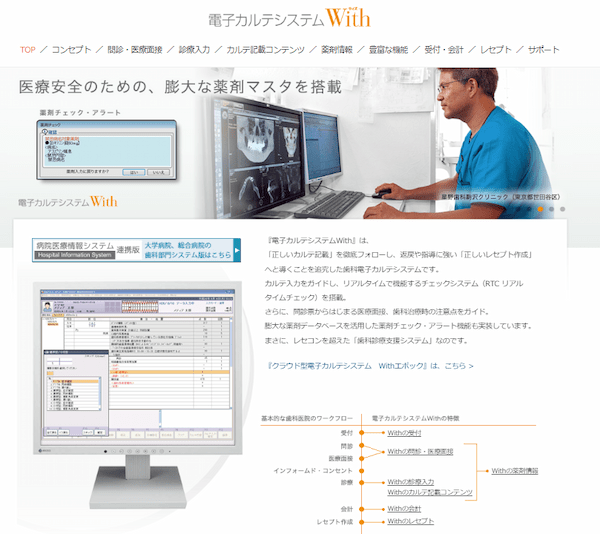

With(メディア)

「With」は“正しいカルテ記載・レセプト作成”をコンセプトに掲げる、豊富な機能がそろった歯科電子カルテシステムです。

スムーズな入力を実現させるナビゲーション、レセプト作成のチェックシステムなど、特に入力補助機能が充実しています。

また、インフォームド・コンセントに則った問診・医療面接支援システム、受付をサポートする電話応対支援システムなども有用です。

https://www.media-inc.co.jp/product/ecw/

Hi Dental Spirit(東和ハイシステム)

「Hi Dental Spirit」は使いやすさと安心感、コストパフォーマンスの3つを重視していることが特徴です。

一度導入したら長く運用する電子カルテシステムを選ぶうえで、気になるサポートが充実しており、医院ごとの機能カスタマイズやiPad問診アプリなどに対応しています。

また、システムサポートやソフト保守、バージョンアップといったランニングコストが0円であることもポイントです。

https://www.towa-hi-sys.co.jp/

Opt.one3(オプテック)

「Opt.one3」はAIによる診療サポートを提供する、次世代型の電子カルテシステムです。

患者さまの問題点の把握、およびその解決を目指す“POS医療”を目指し、対話方式・Q&A形式のSOAP式入力法で誰でもわかりやすくカルテ作成ができます。

また、膨大なカルテデータをAIが解析し、患者さま一人ひとりに適した治療プランを提示してくれることもポイントです。

Entry Suite(MIC)

「Entry Suite」はパッケージ型/オンプレミス型でありながら、柔軟なカスタマイズに対応した電子カルテシステムです。

必要最低限の基本機能に付け加える形で、各医院のニーズに応じた機能を自由に追加できるので、利便性とコストパフォーマンスを高いレベルで両立します。

また、子機の追加費用が不要であることもポイントです。

https://www.mic.jp/entrysuite/

WiseStaff(ノーザ)

「WiseStaff」は通常のレセコン入力を行うだけで、電子カルテもまとめて簡単に作成できることが特徴です。

専用アプリの「Wiseビューア」を用いることで、カルテに書かれた診療情報やレセプトを院内どこでも閲覧・共有できるので、業務効率化に大きく貢献します。

さらに、iPadで患者さまに問診票を記入してもらえるアプリ「Wise問診票」の搭載も見逃せません。

https://www.nhosa.com/product/wisestaff/

カルテメーカー(カルテメーカー製作所)

「カルテメーカー」は高円寺で開業している、現役の歯科医師が開発した電子カルテシステムです。

臨床現場の目線に立って作られていることもあり、単に電子カルテの要件を満たすだけではなく、入力のしやすさや治療での使いやすさが徹底的に追究されています。

また、訪問診療や介護保険にも完全対応しているため、自院以外の場所でも通常通り電子カルテを利用可能です。

TDM-maxV(OEC)

「TDM-maxV」は手書き感覚での入力方式に対応しているため、より直感的に操作できることが特徴です。

紙カルテのようなイメージで電子カルテを作成できるので、長年手書きで記入していた歯科医師でも抵抗感が少なく、スムーズに移行しやすくなっています。

また、オプション機能ですが、音声入力にも対応していることもポイントです。

Dentis(メドレー)

「Dentis」はレセコン・電子カルテに加えて、Web予約・オンライン診療・キャッシュレス決済・リコール支援など、幅広い機能を搭載したクラウド型の歯科業務支援システムです。

医院経営円滑化を実現させるサポートをトータル的に提供できるので、業務効率化と患者さまとの関係強化を並行します。

また、クラウド型システムなので、院内どこでも使えることもメリットです。

WAVE fine EX(ヨシダ)

「WAVE fine EX」はLANモデルが電子カルテに対応していますが、紙カルテのような画面構成と充実した入力支援機能により、スムーズなカルテ作成をサポートします。

チェアサイドとの画像連携に対応しているため、患者さまに対してより高精度な説明が可能です。

また、受付の自動精算機や予約システムとも連携できるなど、拡張性の高さも特徴といえるでしょう。

https://service.yoshida-dental.co.jp/ca/series/10855

レセフィス/Pro(GC)

「レセフィス/Pro」はSOAP入力方式に対応した電子カルテシステムです。

患者さまの主観的情報・客観的情報やスタッフの評価など、あらかじめ用意されたコメントを選択するだけで、簡単かつスムーズに電子カルテを作成できます。

また、自院側と開発元であるGC側の端末を接続すると、担当者が直接来院せずともサポートできる「リモート保守サービス」を利用可能です。

https://www.gcdental.co.jp/sys/data/item/1530/

まとめ

電子カルテを導入すれば、診療の効率化やペーパーレス化など、有益なメリットを得ることができます。

ある程度コストはかかりますが、それに見合う以上の機能やサービスを利用できるため、歯科業界でも普及が進んでいる状況です。

今なら補助金制度を使って導入できる可能性もあるので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

【おすすめセミナー】

・【無料】たった4カ月で歯科衛生士276名の応募獲得! 歯科衛生士・歯科助手採用セミナー

・【無料】月15人の義歯の新患が来院! 義歯集患セミナー

・【無料】矯正治療が得意な先生に贈る マウスピース矯正集患セミナー

歯科衛生士でもある「あきばれホームページ」歯科事業部長の長谷川愛が編集長を務める歯科医院経営情報サイト「あきばれ歯科経営 online」編集部。臨床経験もある歯科医師含めたメンバーで編集部を構成。

2021年5月14日「あきばれ歯科経営 online」正式リリース。全国1,100以上提供している「あきばれホームページ歯科パック」による歯科医院サイト制作・集客のノウハウを元に、歯科医院経営を中心とした歯科医院に関する様々な情報を経営に役立つ観点からお届けする。